平井 朗

私がネグロス島、西ネグロス州の農村ラグランハを中心とするSVF(セント・ヴィンセント・フェレール小教区)に通い始めてから、早いものでもう20年になる。そもそものきっかけはフェリス女学院大学大学院で平和学を通して脱開発コミュニケーションを研究していた時に、指導教授の横山正樹先生が行っていた平和学の手法としてのエクスポージャー(現場学習・現地実習とも呼ばれる)に同行したことだった。

エクスポージャーはでは、さまざまな暴力に直面する現場に入っていくために、現地の人びととの協力関係が欠かせない。西ネグロスでは地元カトリック教会関係者の協力を仰いでいたが、その中心で、当時私たちと共にエクスポージャーしていたのが、2021年9月4日の「カルバリヨ」についてのコラムで紹介したBCC(Basic Christian Community=キリスト教基礎共同体)に集う人びとであった。地域の人びとの拠り所であったBCC、さらにその中心を担った神父たちのたたかいを通して、今に続くネグロス民衆の苦難の歴史を考えていきたい。

― アシェンダとカトリック

ネグロス島はフィリピン中央部、ビサヤ地方にある大きな島でカンラオン火山を挟んで東西二つの州に分かれる。私が主に通ってきたのはその西ネグロス州の州都バコロドから車で2時間くらい、見渡す限りのサトウキビ畑に囲まれた農村地域だ。

1521年に、現在のフィリピンにキリスト教を持ち込んだマゼランは、マクタン島のラプラプ王に殺された。しかしその後、スペインによる植民地化が進められ、スペイン国王フェリペ2世の名から同地はフィリピンと名付けられた。西欧列強が世界を分割する植民地支配の時代、紅茶の流行に伴う砂糖の需要の高まりの中で、サトウキビ生産に適したネグロス島には、植民者によって広大なサトウキビ・プランテーション(hacienda=スペイン語、アシェンダ)が作られた。現在でもわずか3つほどのファミリーが西ネグロスのアシェンダの大部分を所有するという、大地主による支配が始まったのである。

この地に入ってきたカトリックという宗教は、植民地支配を正当化した。植民地であることは神の恩寵であると言い、支配の道具となった。支配者、権力者としてのスペイン人の宣教師、支配される民衆、その中間にいるフィリピン人神父という構造が作り上げられ、スペインの植民者たちはフィリピンの人びとになるべく教育を与えずに従わせるという政策を長く続けた。

宗教、ラテン語で示される福音も、普通の人びとには全くわからないので、聖書を教えるために、その物語を演劇化することが早い時期から行われていた。特に重要な部分がパッション、イエスの受難である。イエスが人類の罪を背負って礫刑となり、復活を遂げて救世主となるというストーリーは、キリスト教のもっとも重要な部分で、宣教師たちは、罪深き人びとが神と救世主に祈ることで、この世でない次の世界で救われるのだと説いた。つまり、スペイン支配の下で、この世で受けている苦難に不平を言うのでも立ち向かうのでもなく、ひたすら祈れという、支配者にとって非常に都合の良い、権威主義的な宗教が人びとに押し付けられてきたのである。

― フィリピンにおけるカトリックの二面性

それに対して、同じイエスの受難を全く逆の意味で受け止める人びとが現れてきた。特に19世紀には、フィリピン的価値観やマリア崇敬を反映したピラパル版パション(パッション)『キリスト受難詩』が出版され、皆が朗詠するようになった。これは、今までの権威である代表としてのキリストの受難ではなく、解放者、闘うイエスの受難という新たな解釈である。現在の民衆自身の受難にイエスの受難を重ね合わせ、もし今イエスが生きていたら、やはり人びとの解放のために立ち上がったに違いないという考え方が登場したのだ。このような視座を持つことでスペイン支配に対抗するパースペクティブを持つことができ、ひいてはフィリピン革命につながっていったのである。

ひたすら祈って天上の神の国を待ち望むのではなく、この地上に自分たちの手によって神の王国を作り出せるという考え方。同じキリストの受難劇を見ても、ただ「ああ、有難や」と拝むのではなく、自分たちが世界を変革できると確認し、力づけられるという、二つの相反する解釈、相反するコミュニケーションの方向性が生まれた。フィリピンの宗教(カトリック)が果たしてきた役割は、常にこのアンビバレントな両面性を持ち続けてきた。これが現在も続いているのである。

― 「解放の神学」とBCC

ネグロス島の民衆のあり方、宗教、教会との関係に影響を与えた背景には、第2バチカン公会議以降、1960年代に中南米のカトリック司祭の実践として興った「解放の神学※」の影響が大きい。ネグロス島における解放の神学は、この島の南にあるミンダナオ島から、コロンバン会(本部:アイルランド)という修道会の宣教師を通して伝えられたと言われている。

解放の神学は、一般民衆による神父のいないミサ、パニンバホンを基礎とした共同体、キリスト教基礎共同体(Basic Christian Community=BCC)運動とともに広まっていった。それは当時のマルコス独裁政権下における大地主とその私兵、あるいは国軍そのものが、アシェンダで働く労働者たちに対してハラスメントをし、暴力を振るう。さらに「サルベージ」といって、ある日突然行方不明にされてしまい、あるいは共産党員だという嫌疑をかけて拉致され、数日後に拷問死体で発見される。直接的暴力が吹き荒れ、人びとが切実に命を守るために団結せざるを得ない中で、BCCという運動が、命を守る場となり、BCCの運動を広めていく手段の一つが、昨年のコラムで紹介した「カルバリヨ」という演劇行事だったのである。

(次回は、このBCC運動を中心となって組織したネグロス島の神父たち、地域の人びとが一体となったたたかいを振り返る。)

※解放の神学:貧困や抑圧からの解放によって、全人的発展をめざす神学。解放の神学は、20世紀中葉のラテン・アメリカで誕生した。その背景となるのは,開発政策の破綻によって深刻化した貧困の拡大であり、キューバ革命(1959)が惹起した広汎な革命運動のインパクトであり、さらにはその反革命として起きた権威主義的軍事政権による暴力的政治と激しい人権抑圧の状況である。これまで体制維持的役割を果たしてきたカトリック教会は、このような状況に積極的に対応して、自ら変革の主体に変貌した。(『世界大百科事典 第2版』平凡社、1998年)

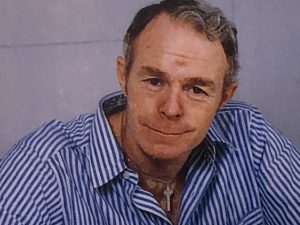

<筆者紹介>

ひらいあきら。立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科、元特任教授。専門は平和学。現在、NPO法人 ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会事務局。

2002年よりラグランハの人びとのお宅にお世話になりながら、サトウキビ・アシェンダに通い、カルバリヨへのエクスポージャーを通して、平和をめざす脱開発コミュニケーションを提唱