【コラム】マルコス政権の行方(3):命がけの亡命と復帰

このコラムでは、マルコス政権の行方について、6回に分けて説明しています。

栗田英幸(愛媛大学)

― ピープルパワー革命以前

マルコス現大統領、本名フェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニア(以降、マルコス)は、1957年に父フェルディナンド・エドラリン・マルコス(以降、シニア)、母イメルダ・ロムアルデス・マルコス(以降、イメルダ)の間に生まれました。2歳上の姉には、現在上院議員2期目を務めるマリア・イメルダ・レメディオス・ロムアルデス・マルコス(以降、アイミー)上院議員がいます。

マルコスは、イギリスやアメリカで教育を受けていましたが、1980年に父の命により経営学修士課程を退学し、米国より帰国。マルコス・ファミリーの地盤である北イロコス州にて、戒厳令下の出来レースの選挙で副知事に就任します。当時22歳。シニアの後継者として、政治家の実地訓練が開始されました。そして1983年には当時の知事が健康を理由に退任し、マルコスは繰り上がりで知事に就任します。真相は闇の中ですが、最初からシニアに決められた知事引き継ぎのシナリオだったとも囁かれています。

次回コラムにて詳しく触れますが、この副知事・知事時代の「所得税未納問題」は、今なおマルコスの頭を悩ませている問題です。

なお、姉のアイミーが文化事業を通じて多少なりとも国政に関わっていたのに対し、ジュニアの国政への表立った関与はほとんどありませんでした。父シニアに随行して出席した幾つものイベントにて、シニアの継承者として国内外に向けて顔見せしていた程度です。

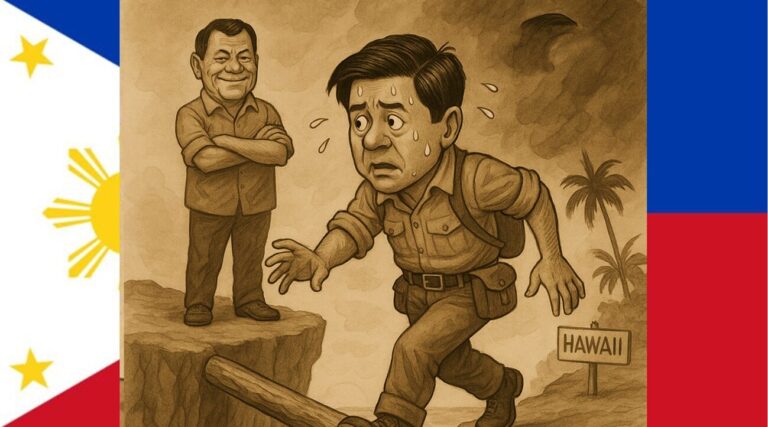

― 恐怖のピープルパワー

1986年、エドサ通りに200万人とも言われる民衆が集まり、軍の反乱と民衆の圧力によってシニア政権は崩壊しました。マルコス・ファミリーは米軍ヘリでマラカニアン宮殿を脱出、クラーク基地を経由してハワイに亡命しました。この亡命と、亡命から帰国した後における国民からの「迫害」の経験と恐怖が、マルコスおよびマルコス・ファミリーの精神的なトラウマとなり、彼らの現在に至る行動原理の基盤となっています。

2022年、姉アイミーが監修し、マルコス・ファミリーの視点から語られた亡命の様子が映画『Maid in Malacañang』で公開されました。「歴史の捏造だ」との批判の声があがる中、アイミーは、「この映画はマルコス・ファミリーの視点からの“語られてこなかったストーリー”を提示するものであって、既存の歴史を意図的に改ざんするものではない」との反論を繰り返しています。これは、前回のコラム(2)で説明した物事の多面性によって相対化しようとするマルコスの論点操作と重なります。

劇映画としてかなり極端に、時にコミカルな演出がなされており、事実と異なると思われる出来事も数多く挿入されています。しかし、映画で描かれた亡命に至る72時間、特に最後の場面で表現された米軍ヘリに乗り込んでマラカニアン宮殿から脱出する際の、マルコス・ファミリーの家族以外への疑心暗鬼と恐怖の感情が、アイミーが語るように、歴史に「付け加えたい」彼女らにとっての「真実」だったのでしょう。

― マルコスとフィリピンの同義化

映画『Maid in Malacañang』やインタビューで自身の体験を示しているアイミーと異なり、マルコスは亡命の体験についてほとんど口にしていません。話せば感情的な批判が巻き起こることを、実感しているからでしょう。大統領として2023年1月のダボス会議、そして、同年11月にかつての亡命先ハワイを訪れた際に、言葉少なに、全てを失ってハワイに亡命したこと、マルコス・ファミリーがフィリピンで再びフィリピン人として生き残るために、政治への道に「嫌々」入ったことを語っているのみです。

彼が亡命について話す時、しばしばフィリピンとマルコス(=父を頂点としたマルコス・ファミリー)を表裏一体のものとして語ります。フィリピンは真にフィリピンを愛し、最もフィリピンに献身していたマルコスを失い、同時にマルコス・ファミリーは愛する対象であるフィリピンを失った。その後の亡命期間は、フィリピンにとってもマルコス・ファミリーにとっても試練と時、暗い時であったと。前回のコラムでも語ったことですが、亡命の経験によって、マルコスの頭の中では、マルコス・ファミリーの生き残りと復活がフィリピンの生き残りと復活と同義として位置付けられたのです。

― 順調な政治家としての再スタート

その後の出来事を見る限り、マルコス・ファミリーのフィリピン国内での復権は、順調に進んでいるように見えます。亡命で全てを失ったマルコス・ファミリーは、1989年のハワイでのシニアの死から2年後の1991年、コラソン・アキノ政権によって不完全帰国(partial return)がイメルダに対して認められ(裁判に出頭するため)、同年マルコスやアイミーら子どもたちの帰国も認められます。しかし、シニアの遺体の帰国および歴代大統領の眠る英雄墓地(Libingan ng mga Bayani)への埋葬というファミリーの要望は当時のフィリピン政府から認められませんでした。

翌1992年、イメルダが大統領選挙に出馬、マルコスは下院選挙に北イロコス州選挙区候補として出馬します。国を挙げての反対運動が展開され、出馬取り消し要請が出されます。怒りの感情を露わにする大衆的な反対運動、マルコス排斥運動は、まさにピープルパワー革命の恐怖をマルコスファミリーに思い出させるに十分でした。最終的に、イメルダは大統領選への出馬を認められました。大統領選5位で10%の得票率は完全な敗北のようにも見えますが、当選したラモスが23%であったことを考えれば大善戦です。マルコス排斥を叫ぶ狂気的にも見える全国運動の中で10%もの国民がイメルダに投票したのです。さらに、息子マルコスは北イロコス州選挙区で圧勝して下院議員の座を手にします。マルコス・ファミリーは政治家として再出発し、大統領の座を取り戻す上で、十分な手応えも感じたはずです。

― 英雄墓地への執念

その翌年の1993年には、フィデル・ラモス政権の下で父シニアの遺体をハワイからフィリピンに戻すことも許されました。マニラでの暴動にも発展しかねない強力な反対運動により、マニラの空港利用は許可されず、遺体は北イロコスへの特別直行便で運ばれました。これまで2回のコラムでも説明したように、シニアの評価を「簒奪者」から「英雄(歴代大統領は英雄として英雄墓地に埋葬される)」に逆転させることが、マルコス・ファミリーの生存にとって不可欠です。シニアの遺体は英雄墓地に埋葬されなければならないのです。

マルコス・ファミリーは、ハワイでの死去以降、シニアの遺体に防腐処理や低温維持、湿度管理を行いながら英雄墓地への埋葬を時々の政権に粘り強く訴えました。同時に、「実は蝋人形にすり替えられているかもしれない」と噂されるほど保存状態の良い遺体を国民に晒すことで、「英雄」マルコスが「簒奪者」のまま記憶から忘れ去れられるのを拒否し続けました。シニアに対する恐怖の記憶が、マルコス・ファミリーの生存を絶えず脅かしています。

しかし、皮肉にも、ファミリーの生存のためには、シニアの「黄金の時代(golden age)」の記憶や英雄が英雄として取り扱われていない理不尽さを宣伝し続けなければならないのです。一方で、「黄金時代」の宣伝は、嫌が応にも国民の恐怖を呼び覚まします。マルコス・ファミリー自ら悪循環を作り出しているようにも見えます。悪循環に陥りかねない危険な賭けを続けることでしか生き残れない。そんな狂気ともいえる選択をしたのがマルコス・ファミリーなのです。

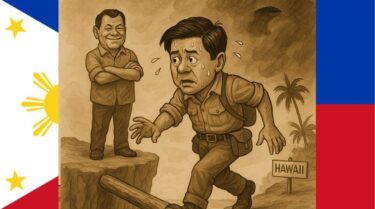

しかし、2016年、ドゥテルテ前大統領の独断により、シニアはついに英雄墓地に葬られます。遺体の英雄墓地への埋葬に反対する人たちに見つからないように秘密裏に遺体を英雄墓地に移送し、軍の栄誉礼をもって英雄として埋葬しました。

結果として、マルコス・ファミリーの執念がまた一つ、実を結んだのです。

― 2016年の副大統領選敗退

南部にしか政治基盤のない一介の地方政治家でしかないロドリゴ・ドゥテルテが大統領選で勝利した背後に、マルコス・ファミリーの支援があったと囁かれています。大統領候補であったドゥテルテと副大統領候補のマルコスは、それぞれ別のパートナー(ドゥテルテのパートナー:アラン・カエタノ副大統領候補)(マルコスのパートナー:ミリアン・サンティアゴ大統領候補)と組んでいたにもかかわらずです。そもそもサンティアゴ候補の大統領当選の目は全くなく、マルコスが副大統領候補として出馬するために無理矢理用意した大統領候補だったのでしょう。そして実際には、ドゥテルテと組み、マルコスが北部の票と資金をお飾りのサンティアゴでなくドゥテルテに提供していたと言われています。ドゥテルテの正式なパートナーはカエタノだったため、マルコスの苦手な南部でのドゥテルテ陣営の票が表立ってマルコスに流れることはなかったようですが。

この2016年副大統領選において、マルコスは僅差でレニ・ロブレド候補に負け、副大統領の座を逃しました。変わらぬマルコス排斥運動、そして、何より立候補資格への攻撃はマルコスをイラつかせます。生き残りをかけて政治活動をするマルコス・ファミリーにとって、立候補資格の剥奪は最も恐れるべきものだからです。対抗馬のロブレドが立候補資格への攻撃ではなく国民の決断(=投票)をマルコス排除の戦略として選んだおかげで、当時、マルコスの立候補資格への攻撃も重視されませんでした。しかし、今後は分かりません。

もう一点、上院議員や副大統領、そして大統領選挙は全国区なので、北部だけでなく、中部、南部でも票を得なければなりませんが、2016年選挙でマルコス・ファミリーは基盤を北部から効果的に拡大することができませんでした。それら地域に強力な基盤を有する政治家とタッグを組む必要性があります。そして、南部で圧倒的な基盤を有している政治家といえば、ドゥテルテ・ファミリーです。

全国投票でのマルコス・ファミリー初の勝利者は、姉アイミーでした。ドゥテルテ公認の候補としてサラ・ドゥテルテ率いる政党HNP(Hugpong ng Pagbabago=変革の連合)から12の議席を争う上院中間選挙に出馬し、見事8位で当選したのです。

マルコスが大統領として出馬・勝利する条件が急速に整ってきました。次回のコラムでは、マルコスの大統領選挙とドゥテルテ陣営との連携から決別に至る過程を見ていきます。

〈関連記事〉

【コラム】マルコス政権の行方(1):「新しいフィリピン」賛歌, Stop the Attack Campaign, September 5, 2025.

【コラム】マルコス政権の行方(2):ずらされた3つの論点, Stop the Attack Campaign, September 26, 2025.